新しい年になりました。今回は小正月について記入してみました。

小正月とは、1月15日、または1月15日を中心とした一連の行事の事をさします。

小正月の行事とは

①左義長(さぎちょう)

どんど焼きの事です。1月14日の夜や15日の日中にその年に飾った門松やしめ飾りなどを燃やす火祭りの風習です。地域によって様々な言い方があり、燃やすものも違っているそうです。

②十五日粥

小正月に食べる小豆粥の事です。一年の邪気を払う目的で小豆の入ったお粥を食べる風習があります。松の内(元旦に迎えた年神様がいるとされている期間、地域差がありますが、関東では1月7日・関西では1月15日までが多いそうです。)が明け、鏡開きが終わった後、どんど焼きを始める朝に家族みんな食べられていたそうです。

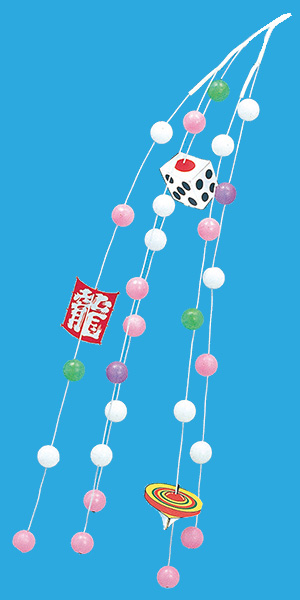

③餅花

団子さしの事です。地域によって呼び名が違います。新しい一年の五穀豊穣を願って作る縁起ものです。餅花についた餅を小正月が終わった後に焼いて食べるとその年一年、無病息災でいられるとの言い伝えもあるそうです。養蚕が盛んだったところは「繭玉」と呼ぶ所もあります。

皆さんもこれを機会に伝統行事について考えてみてはどうでしょうか

(リハビリスタッフ)